2026年 新年のご挨拶

2026年1月1日

新年あけましておめでとうございます。

スタッフ一同、本年も患者様の歯とお口の健康へ貢献できますよう、邁進してまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2026年の診療は 1月5日(月)より通常診療いたします。

皆様のご来院をお待ちしております。

自分の歯を未来へ長く残すため、歯科矯正を考えてみませんか

2025年12月2日

80歳の時点で、自分の歯が20本以上残っている可能性のことを、8020達成率と言います。

2017年に厚生労働省が発表した調査結果によれば、8020達成率は51.2%です。

80歳の時点で、日本人の2人に1人が自分の歯を20本以上保っている計算になります。

ところが不整な歯並びを治さず過ごした場合、80歳まで20本以上自分の歯を残せる確率は非常に低くなります。

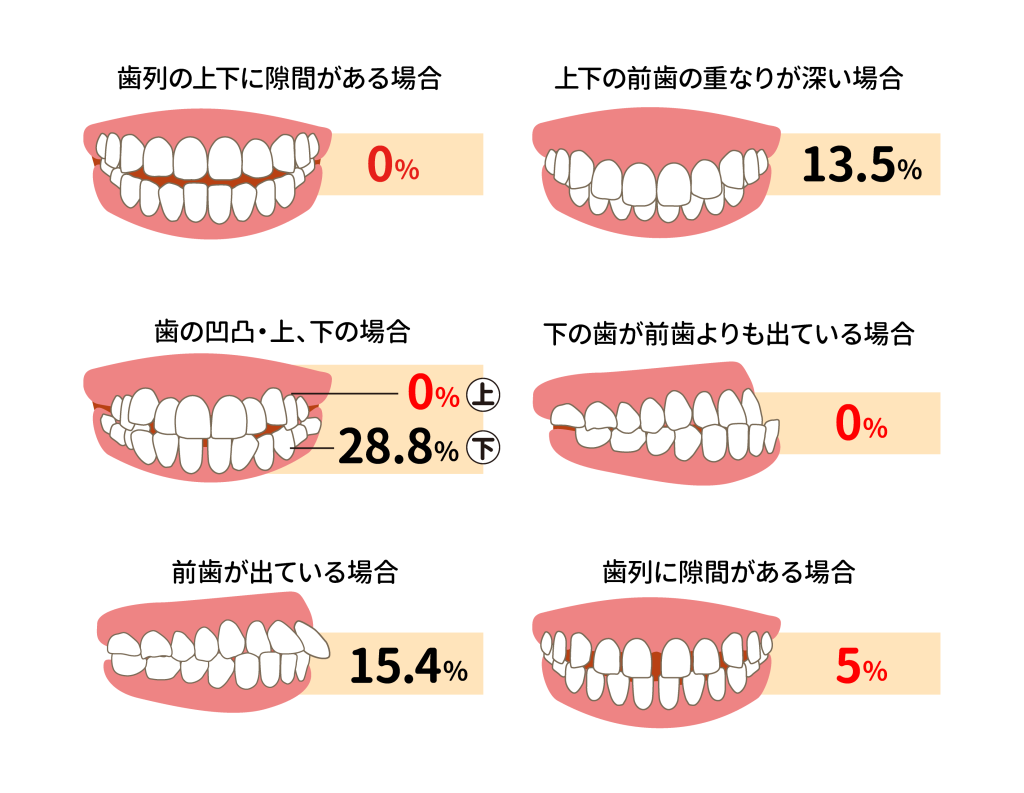

例えば下図のような不整な歯並びの場合、8020達成率は平均値の51.2%を大幅に下回り、最悪の場合0%まで落ち込んでしまいます。

このように、不整な歯並びと8020達成率には、深い関係性があります。

人生で長く多くの歯を残し、自分の歯で噛む生活を送るために、歯列矯正を考えてみませんか?

お電話でもお気軽にお問合せ下さい。

————————-

075-330-9170

————————-

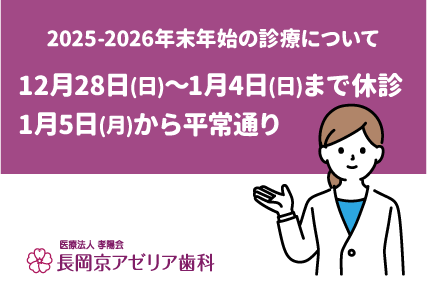

2025年12月28日(日)~2026年1月4日(日)は休診となります

2025年11月21日

年末年始の診療につきましては、誠に勝手ながら下記の通りとさせていただきます。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

・12月27日(土)通常通り

・12月28日(日)より1月4日(日)まで休診

・1月5日(月)から平常通り

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

10月より新たにキャンペーンを実施中です!

2025年10月9日

10月より、

インプラントの料金がお得になるキャンペーン&

インビザライン+セラミック修復+ホワイトニングの3セット割引キャンペーン

を実施中です。

詳しくはトップのバナーをご覧ください。

インビザライン矯正を含むパッケージセット割引は、ホワイトニングを含む大変お得な内容になっております。

現在矯正を考えている方はぜひ一度ご検討下さい🌟

詳しくはスタッフ、またはお電話にてお問合せ下さい。

ホームホワイトニングジェル価格改定のお知らせ

2025年8月28日

昨今、主要原材料の高騰が続いており、原材料費や物流コスト増加により現行価格を維持することが困難な状況となっております。

当院でも様々な対策を講じ、価格維持に努めて参りましたが、この度製品価格の改定を実施させて頂きたく存じます。

――――――――――――価格改定対象――――――――――――

ホームホワイトニングジェル10%、15%、20%

――――――――――――新価格――――――――――――

2,750円(税込み)

――――――――――――改定日――――――――――――

2025年10月1日より改定日

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【2025年8月(お盆期間中)の診療について】

2025年7月11日

誠に勝手ながらお盆期間中の診療は、下記の通りとさせていただきます。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

・8月13日(水)より8月17日(日)まで休診

・8月18日(月)から平常通り

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

■ 休診期間中のご予約について

休診中はWEB予約のみ受け賜っております。

下記URLよりご予約ください。

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/9bd3581a4cd865c67a32c6516afe7222/reservations

ご不便をおかけ致しますがご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

休診期間中に歯のことでお困りのことがありましたら、大阪府歯科医師会・休日緊急歯科診療所へお願い致します。

※応急処置の対応となります。

■ 電話番号

06-6772-8886

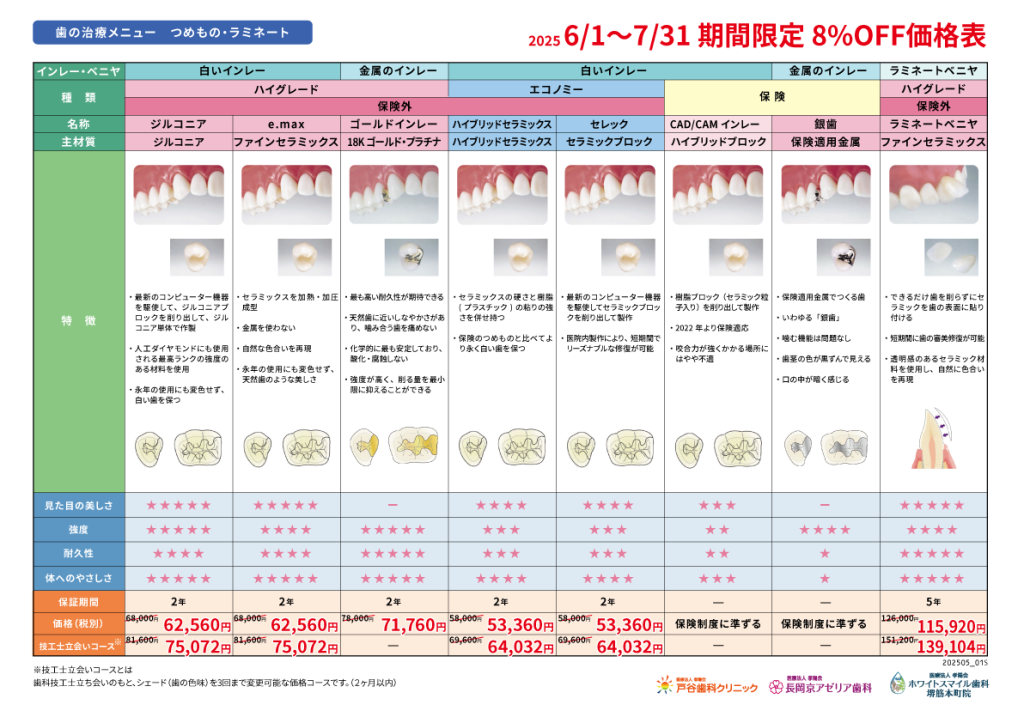

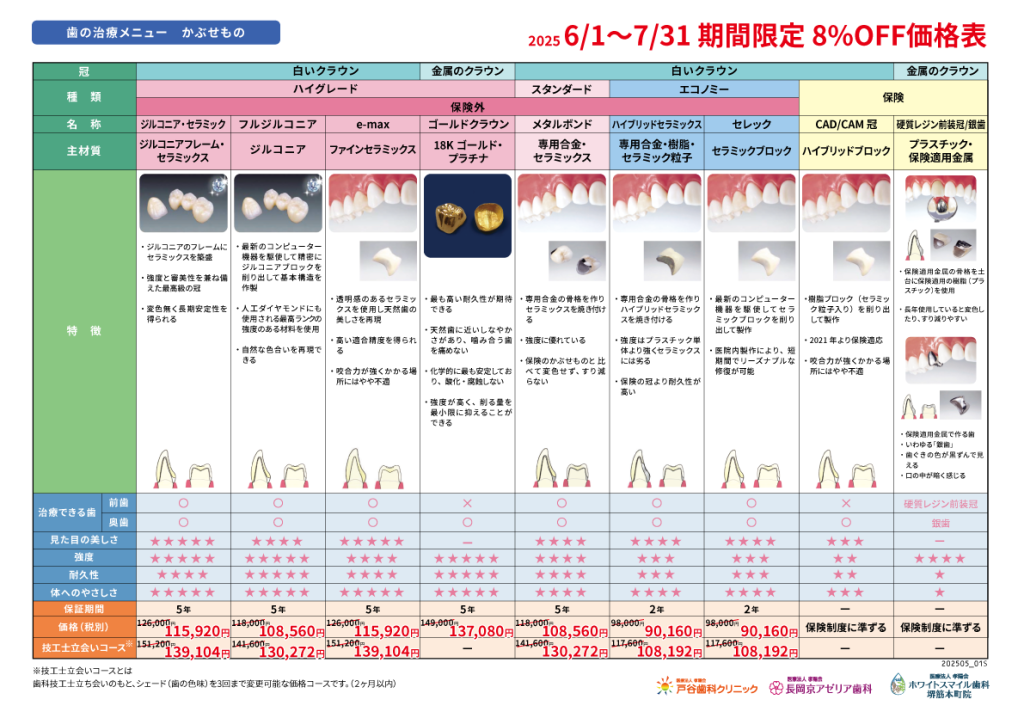

【8月30日まで延長】補綴(ほてつ)物割引キャンペーンのお知らせ

2025年5月20日

ご好評につき、8月30日(土)までキャンペーンを延長いたします。

審美治療をお考えの方は是非ご利用ください。

割引対象は以下の通りです。

2025年6月1日~7月31日の期間中、価格表内の赤文字価格でのご提供となります。

期間中に審美治療をご予定の方は、ぜひ一度ご一考下さい。

自由診療料金改定のお知らせ

2025年5月13日

平素より当クリニックをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、昨今の物価、歯科技工料金の高騰に伴い、

2025年6月より一部自由診療の料金を改定させていただきます。

料金改定対象:

自費の補綴(ほてつ)物

つめ物・かぶせ物・入れ歯(総義歯・部分義歯)

改定日:2025年6月1日

新しい価格は以下の通りです。

※サイトトップをご覧の方は、コチラをクリックして下さい。

大変心苦しい限りではございますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後もより一層のサービス向上に努めて参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2025年度 ゴールデンウィーク期間中のご案内

2025年4月24日

2025年度 ゴールデンウィーク期間中のご案内

—――—――—――—――—――—――—―――—―――—

4月29日(火)、5月3日(土)~6日(火)休診

—――—――—――—――—――—――—―――—―――—

他日程は、通常診療となります。

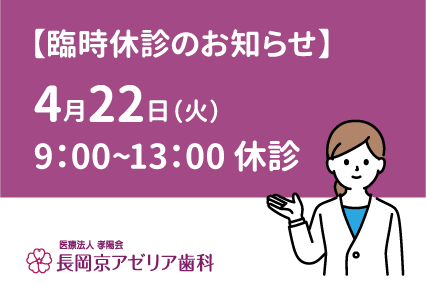

臨時休診のお知らせ

2025年4月15日