ノンクラスプ義歯(審美義歯)の素晴らしさ ≪インプラントとの比較≫

2016年12月9日

こんにちは。

長岡京アゼリア歯科の院長・小沢です!

当院には欠損した部分へのインプラント治療に多くの方が相談にお越しになられます。

そして大半の方が最初からインプラントを想定してご相談をされますが、その中にはインプラントよりも義歯の方が適した方も沢山おられます。

そのような方にはインプラント治療と同時に義歯による咀嚼機能回復の提案をさせていただいております。

例えば前歯を歯周病で失った場合、歯だけではなく周囲の支える骨(土壌)も失われている場合があります。

そのようなケースでは、無理にインプラントを入れると歯ぐきが痩せてしまったり、極端に長い歯になったりします。

そのような場合は、精巧に作られた審美義歯(バネの無い義歯)も有力となります。

また、インプラントを数多く入れる治療計画となると、患者様のご予算をオーバーしてしまうケースがあります。

そのような場合は比較的低価格なノンクラスプ義歯できれいな歯並びをまず確保し、将来的にはインプラント治療に

移行する含みを持たせる、というプランも有効な考え方です。

ノンクラスプ義歯(審美義歯)は歯をほとんど削ることなく、外側に一切金属の見えない審美的な状態で歯並びを回復することができます!

正しい治療計画のもとに作られた義歯は本当に自然できれいです。

かつては、ノンクラスプ義歯は

①強度が弱い

②修理ができない

などの欠点がありましたが、様々な改良が加えられ、最近では耐用年数が大きく伸びてきました。

破損した場合の修理や、歯を増やしたりするアレンジも可能となり、様々なお口のトラブルにも柔軟に対応できるようになりました。

ご費用も、一般的な金属床義歯に比べてリーズナブルなのも魅力的です。

2歯分の最小ユニットの場合は、7万円(税別)となっております。

歯の欠損によって違ってまいりますので、詳細は診断の上、ご提案書(治療工程書)を発行させていただいております。

当院はノンクラスプ義歯(審美義歯)を得意分野の一つとしております。

今お使いの義歯が動いて咬みにくい、全面のバネが気になる、モノが詰まりやすいなどのお悩みを

お持ちの方は、ご相談いただければと思います!

詳細な診査を行い、解決いたしますので、私達にお任せ下さい。

冬のHAPPYキャンペーン!

2016年12月1日

★☆★ 冬のHAPPYキャンペーン! ★☆★

通常価格 ¥55,000(税抜) → 30%OFF ¥38,500(税抜)

通常価格 ¥35,000(税抜) → 30%OFF ¥24,500(税抜)

※その他のホワイトニングの価格につきましては当院スタッフまでお問い合わせください。

➁口臭測定『オーラルクロマ』キャンペーン ≪2017年1月31日(火)まで≫

③デンタルクリン[歯のクリーニング]キャンペーン ≪2017年1月31日(火)まで≫

フッ素イオン[通常価格¥1,500(税抜)]を無料で行います!

11月8日は『いい歯の日』です♪

2016年11月8日

本日、11月8日は『いい歯の日』です♪

『いい歯の日』は日本歯科医師会が11月8日を「い(1)い(1)歯(8)」の語呂合わせで造られました!

また「笑顔の大切さ」を伝えるための日本歯科医師会の主催である「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー」では<著名人部門>で、その年最も笑顔の素敵な男女を1名ずつ選出し、<スマイルフォトコンテスト>として、プロ・アマ問わず全国から“とびきりの笑顔”写真を表彰しています!

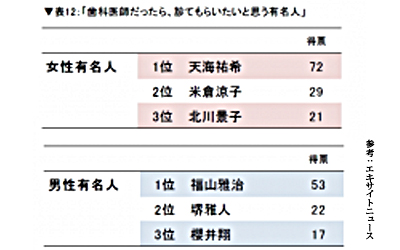

またエキサイトのニュースでは『いい歯の日』に因んで「この人が歯科医師だったら、診てもらいたいと思う有名人」を調査されていました。

調査の結果は・・・

となっているようです!

天海さんは2011年の第2回調査から5年ぶり、福山さんは2010年の第1回から6年ぶりにトップに返り咲いているみたいなですが、確かに診てもらいたいと思える有名人の方々ですね!

歯は人にとってとても重要です!

食べ物を噛むこと以外にも、「歯ざわり」「咬みごたえ」などの感覚によって味覚を味わったり、唇や舌の動きを助け、正しい発音をするようサポートしていたり、歯があることで表情が豊かになったりもします。

もし、虫歯や歯周病などで歯を失ってしまうと、歯と歯の間に空間ができてしまうので、抜けた歯の両隣の歯が支えを失うため倒れこんでしまいます。

そのため、歯が抜けた箇所以外の健康な歯にも影響を与えてしまいますので十分お気を付けください。

健康な歯を維持するためには定期的なメンテナンスやクリーニングは必要ですが、ご自身のお口の状態を知ることも必要です!

当院では歯科ドックというお口の精密検査も行っておりますので、虫歯や歯周病、口臭などでお悩みの方はご相談いただけましたら幸いです。

このような日をきっかけに少しでも歯について興味を抱いていただけたらと思っています。

ヨーロッパで最大のインプラント学会に出席してまいりました!

2016年10月5日

こんにちは!

長岡京アゼリア歯科の戸谷です!

2016年9月29日から3日間、EAO学会に出席して参りました。

EAO学会はヨーロッパで最大のインプラント学会であり、当学会の発表やガイドラインは、インプラントの潮流に大きな影響を与えます!

今回の学会の中で特に目立った内容は、

①いかに天然歯を保存してインプラントと共存させるか

②抜歯即時インプラント、インプラント即時荷重などの予知性の低いインプラント処置は行わない

③インプラント埋入を行う前に歯周疾患の問題を解決すること

以上のような明確なメッセージでした。

インプラント学会といえども抜歯窩への早期の埋入などは長期的には良い結果を生まないので、長期的には抜歯窩には回避するか骨造成を行ってから安全に埋入を行う形での治療計画の立案が重要との主張が目立ちました!

患者様に長期的な口腔内の健康と快適な食生活を提供するために、的確な治療計画を立案するよう心がけたいと思います!

西日本臨床小児口腔外科学会総会・学術大会が開催されました!

2016年9月30日

こんにちは。

戸谷歯科クリニックの院長・戸谷です。

9月25日(日)に私が所属している西日本臨床小児口腔外科学会の学術大会があり、今大会では大会長を仰せつかりました。

西日本臨床小児口腔外科学会はエビデンスに基づいた学術の修得を行うことにより、臨床・研究の見直し・レベルアップを図り、最終的には国民の全身的健康の獲得に繋げていくことを目的にしています。

学術大会では、「口腔医学の立場から小児の成長を考える」をテーマに様々なセクションを行い、小児分野から口腔外科まで非常に多岐に渡った、各分野をクロスオーバーした内容となっておりました。

私も「カリオグラムを用いたう蝕リスク減少への取り組み」と題して口演発表を行い、カリオグラム(唾液検査)を行うことによって、患者様のう蝕(虫歯)原因菌への感受性、食事内容、糖質の摂取回数、唾液の性状など、様々な要因を検査し、口腔清掃だけではなく生活習慣の改善を促進し、フォローアップすることがう蝕の予防には必要であることを発表しました。

本大会を通じて、治療のサイエンスを探究すると同時に、いかに病的環境から患者を守るか、いかに疾患を引き起こさないか、について各分野から積極的に議論できたと思います。

口腔内及び全身に起こる様々な疾患に対してどのように治療計画を立案し、アプローチするかということは非常に重要なメインテーマでありますが、いかに虫歯や歯周病を起こさないために生活習慣から見直し、アプローチすることが国民の皆様に求められています。

我々はともすると情報氾濫社会の中で、目新しい、不確かな情報に振り回される傾向にありますが、エビデンスに基づいた学術の修得と臨床の実践を行い、最終的には患者さんの口腔・全身健康の獲得に繋げていければと思います。

飲み物で歯のエナメル質が溶けてしまう!?

2016年9月29日

こんにちは。

歯科衛生士の小梶です。

9月に入って少し涼しくなり、過ごしやすくなりましたね!

しかし、残暑もまだ続いていて30℃を超える時も・・・(ノ゚ρ゚)ノ

こんな日にはやっぱり冷たい飲み物が手放せませんよね☆

私はアイスティーが大好きなので飲んでしまします☆

しかし、このアイスティー!!

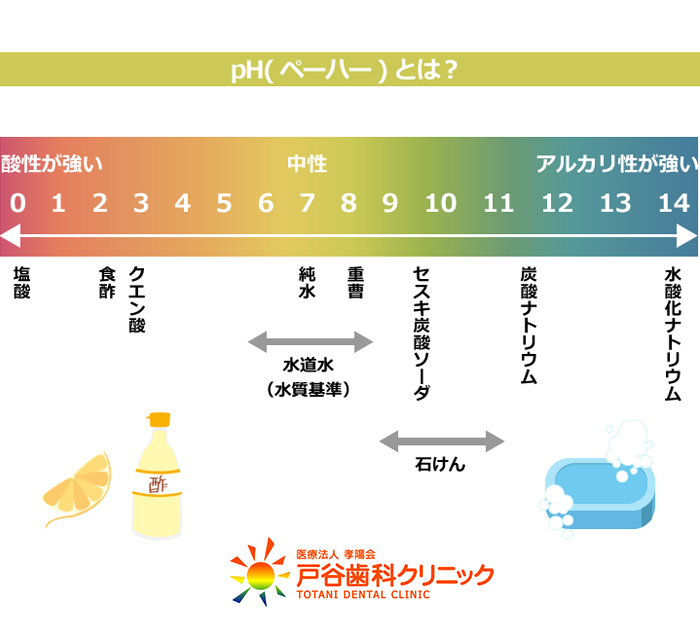

実は歯の表面(エナメル質)を溶けはじめる値(PH5.5)なんです!

普段のお口のの中のPHは約PH7.0となっており、唾液のおかげで中性に保たれています。

もし、酸性の飲み物を頻繁に飲んでいるとお口の中が酸性になり、歯を溶かす原因になってしまいます( ̄Д ̄;;

怖いですよねー。

だから、私は飲み続けないように心がけています。

でも、好きなものはすぐに止めれないのが現実です(w_-; ウゥ・・

今回はどんな飲み物が歯を溶かす原因となるかご紹介します。

■歯が溶ける飲み物

・コーラ (PH2.0~2.5)

・スポーツ飲料 (PH3.0~3.5)

・レモンティー (PH3.5~4.0)

・ヤクルト (PH3.5~4.0)

・野菜ジュース (PH3.5~4.0)

・オレンジジュース (PH3.5~4.0)

■中性(PH7.0)に近い飲み物

・コーヒー( PH5.5~6.0)

・麦茶 (PH6.5)

・豆乳 (PH6.5~)

・牛乳 (PH6.5~)

・ミネラルウォーター (PH7.0)

皆さんが好きな飲み物はいかがでしたか?

飲み物の酸性度が強い場合は飲む頻度を考えなければなりません。

この事実を知ってもらい、意識の仕方が変わって皆さんが虫歯などになりにくいお口の環境に役立つことができればとてもうれしいです!

審美症例『冠の変色の改善』

2016年9月14日

審美症例 【T.K様のケース】 45歳 女性

≪ Q ≫ どの歯がご自分の歯で、

≪ A ≫ 答えは左上1番の歯です。

歯周病症例 『歯ぐきからの出血と虫歯治療』

2016年9月10日

歯周病症例 【Y.S様のケース】 50歳 女性

≪ ①治療開始前 ≫

はぐきに全体的な炎症が進み、多量の歯石が認められます。

患者さん自身も歯ぐきの鈍痛・歯みがきや起床時に出血されることを気にされていました。

≪ ②歯周基本治療実施後 ≫

歯石の除去とブラッシングトレーニングにより、歯ぐきの腫れが改善され、歯ぐきからの出血が止まってきました。

ただ、まだブラッシングや食事の際に出血することがあり、気になられていたようです。

≪ ③パーフェクトペリオ・トリートメント実施後 ≫

歯周病菌を次亜塩素酸水で殺菌しながら歯周トリートメントを行いました。

歯ぐきの炎症はほぼ消退しています。

歯ぐきからの出血や口臭などの自覚症状がほとんどなくなりました。

まだ歯ぐきに軽い炎症(赤み)があり、引き続きはブラシやデンタルフロスの使用などで、改善を図っていきます。

『歯科ドック』(検査パック)は患者さまより好評です!

2016年6月30日

歯科ドックは人間ドックの歯科バージョンです!

検診で見落とされてしまいがちなリスクや、将来起こり得るあらゆる影響を検査して、患者さま一人ひとりのライフスタイルに合った生活習慣を一緒に考えていきます。

歯科ドックでは以下の検査を行います!

◆保険診療の検査◆

◎歯周病検査

◎パノラマレントゲン

◎視診検査

※保険診療の検査となるため、一部負担金がかかります。

◆特別検査◆

◎口臭測定

◎唾液検査

◎顕微鏡検査

上記の診断をもとに結果をご報告します。

治療が必要と判断させていただいた方には、今後の治療計画をご提案します。

歯科ドックの目的は、患者さま自身が現在の自分のお口の状況を知り、将来を見据えた歯の健康の大切さを理解していただくことです。

治療を繰り返す暮らしから、健康的な暮らしを目指しましょう♪

歯科ドックのページについては現在作成中となっておりますので、詳細をお聞きしたい場合やご質問、ご予約につきましてはご連絡にてお願い申し上げます。

春のホワイトニングキャンペーン!!

2016年4月19日